Webサイトは、リニューアルというかたちでコンテンツの更新やデザインの変更を行うことで、機能の向上や運営者の印象アップを叶えることができます。

ただし、リニューアルが漠然としたものにならないように、目的や変更点を明確にしたうえで、ゴールを設定する必要があります。

この記事では、Webサイトリニューアルの手順とリニューアルの時期、成功させるためのポイントについて紹介します。実際の成功事例も取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。

本記事を紹介している大阪のホームページ制作会社の株式会社フォーサイトクリエイションでは、ブランディングやマーケティングというプロの視点、そしてお客様という第三者視点で詳細に的確に提案・評価し、『最も効果的なホームページ・Web制作』を行っています。ホームページ制作を通してWebプロモーションを成功に導きます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

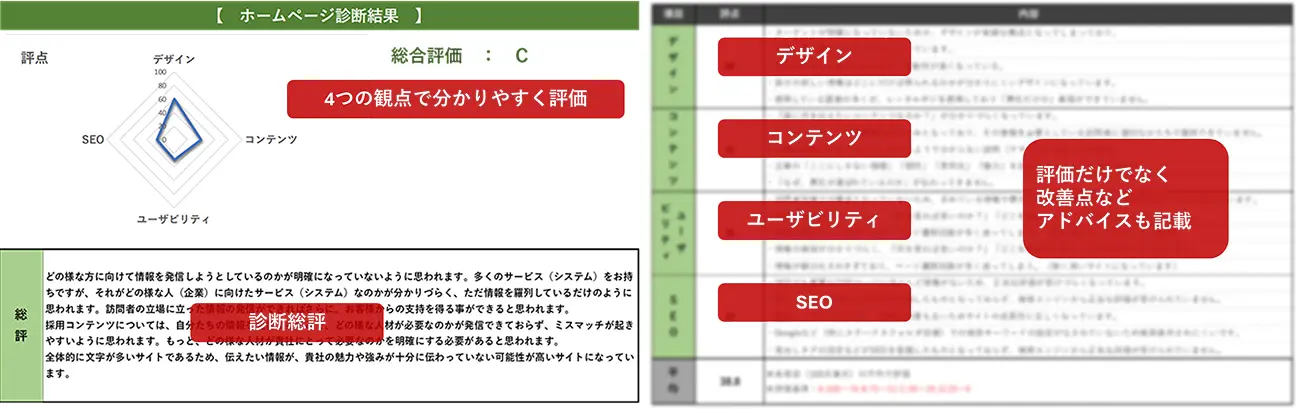

また、無料でホームページ診断も行っています。デザイン・コンテンツ・ユーザビリティ・SEOという4つのカテゴリーで診断し、分かりやすくABCDの4段階で評価しています。合わせてご検討ください。

Webサイトのリニューアルとは

Webサイトのリニューアルとは、既存のサイトのデザイン・コンテンツ・機能などを一新することです。部分的な修正やコンテンツの入れ替えではなく、見た目から大規模に変更を加える作業がサイトリニューアルです。

ここからはリニューアルと更新の違いと、リニューアルの4つの目的についてみていきましょう。

リニューアルと更新の違い

Webサイトのリニューアルは、部分的な更新作業とは異なり、サイトを一新する作業です。

更新とは、サイト内の要素を一部変更したり要素を追加したりする方法です。古い情報を削除する、新規のキャンペーンや企業人事のお知らせを掲載するといった作業は更新に含まれます。

リニューアルはサイト内の要素・コンテンツ・機能をすべて見直して目的や要件をはじめから定義し直す、大規模な作業です。すべてのベースとなる目標を設定し、それに合わせてWebサイトのデザインや構成を決めていきます。

リニューアルの目的

サイトリニューアルにあたり、「目的」を設定する必要があります。動機となる目的を決めてから、KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)といった数値、達成率の策定へ落とし込むのが一般的な流れです。

目的は、サイトや運営者ごとに異なります。「ブランディングを強化するため」「技術的な問題に対処するため」「サイトからの申し込みの数を増やすため」といった明確な目的を決め、具体的な数値目標の設定へ移ります。

システム変更

Webサイトのシステム変更は、顧客の情報などを登録するデータベースやオンライン上での予約・申し込みシステム、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)などを変更する作業です。

リニューアルの目的を決めたあとは、システムやデザイン、レスポンシブ対応といった点を中心に変更を加えます。

特に、近年のWebサイトはCMSを使った一元管理方式が少なくありません。CMSを使えば個人でもサイトを運営できますが、更新や修正を加える場合は専門的な知識が必要になる場合があります。

CMSを変更する場合は、金額・プランの内容・サイトに盛り込める機能をよく比較し、サイト全体の構成や導線の設計も考慮しましょう。

デザインリニューアル

サイト全体を作り変える際には、デザインも新しいものを取り入れましょう。

昔ながらのレイアウトやフォントでは「あまり更新を行っていないWebサイト」と捉えられかねないため、今までのデザインとは違った新しい雰囲気に仕上げたいところです。

注意点として、デザインだけを重点的に改善しようとすると、肝心の導線や構成が雑になってしまうため、デザインに重きを置きすぎないようにしましょう。

サイトが洗練されていても、ユーザーが使いづらいと感じればアクセスやコンバージョンの数は低下してしまいます。問い合わせや申込みといった最終的なゴールにたどりつきやすいように設計することが大切です。

SNSのような外部サービスにつなげたいときは、ボタンやバナーといった要素にも配慮しましょう。

レスポンシブ対応

レスポンシブ(responsive)は、日本語で「応答性が高い」という意味の言葉です。Webサイト制作では、スマートフォンやタブレットといったパソコン以外の画面サイズに合わせるという意味をもちます。

パソコンでの閲覧が主流だった時代と比較すると、現代はスマートフォンユーザーの増加にともない、レスポンシブ対応がWebサイト制作の重要条件となりました。

世界的な検索サービスであるGoogleも、スマートフォンやタブレットの閲覧に対応しているWebサイトを重視しているため、SEOを意識するうえでもレスポンシブへの配慮が求められています。

サイト構造の変更

リニューアルの目的のひとつが、サイト構造の変更です。多くの場合、Webサイトは2ページ以上の複数ページで構成されています。「どこに配置するか」「どんな情報を提示するか」といった仕様に沿ってページを作っていきます。

しかし年月が経つにつれてコンテンツの数が増えたり、事業内容や方向性が変わってきたりと、サイトが使いづらくなる場合があります。そこで、リニューアルによって構成を一から見直し、ユーザーや顧客、従業員が使いやすいように設計し直します。

動線や回遊性を意識し、場合によってはコンテンツの内容にも見直しを入れなければなりませんが、誰が訪れても目的の情報にアクセスできるように改善できれば、訪問者数の増加やコンバージョン率の向上に役立てられるでしょう。

Webサイトをリニューアルする時期

Webサイトのリニューアルに適した時期は、Webサイトの構造やシステムが時代に即さなくなったときや、マーケティングに支障をきたしたときです。

次の8通りに分けて、リニューアルの理由をみていきましょう。

【Webサイトのリニューアル時期】

- アクセスやコンバージョンの減少

- サイトの機能が古くなり不便が生じた

- セキュリティ対策が十分にできない

- 情報が増えて構成が複雑になった

- 利用者のアクセス環境に対応したい

- 効率的にWebサイトを運用したい

- サイトのデザインが古くなった

- ブランディングをさらに強化したい

アクセス数やコンバージョンが減少するケースは、Webサイトの見づらさや使いづらさ、SEO施策が十分に機能していないといった、いくつかの問題が考えられます。

なぜ数字が下がってしまったのかを明らかにする必要がありますが、根本的にWebサイトが機能していないと判断したときは、サイトのリニューアルを検討するべきでしょう。

古いWebサイトの場合は、機能が古くなるなどしてコンテンツが再生できなくなることがあります。ユーザーに不便が生じる可能性があるため、リニューアルを検討したいところです。

サイトを放置していると、検索の順位が下がるだけではなくセキュリティ自体も古いまま放置状態となります。サイトができた当初は新しかった機能も時代とともに古くなり、攻撃を受けやすくなってしまうのです。

セキュリティ対策と同じく、情報が増えたためにサイト内の構成が複雑になったり、スマートフォンなどのモバイル端末からのアクセスが増えたりした場合には、それぞれの課題に対処するためにリニューアルを検討しましょう。

セキュリティほど深刻な問題にはなりませんが、サイトデザインが古く見える場合もあります。ターゲットとなるユーザー層にもよりますが、デザインを新しくしたほうがユーザーからの注目度が上がるというケースでは、システムや機能も含めたリニューアルが効果を発揮する可能性があります。

デザインや機能の一新によって、運営者や取り扱っているサービス・商品のイメージが向上する可能性もあります。今までのサイトと見せ方を変えることで、既存の商品やプランをさらに魅力的に見せられる効果が期待できるでしょう。

ホームページをリニューアルするタイミングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:ホームページをリニューアルするタイミングと注意したいポイントを解説!

Webサイトをリニューアルする間隔

Webサイトを制作したあとは、数年間運用しながら効果をチェックします。その中で浮かび上がってきた課題があれば、次のリニューアルに活かすことが大切です。

作り変えの間隔としては、企業向けのサイトでは5,6年に一度、一般ユーザー向けのサイトは3,4年に一度のペースが理想的です。

ただし、大企業のようにグローバルサイトなど複数のWebサイトが存在する場合は、統合やコンテンツの集約といった大幅なサイトの運用変更を視野に入れる必要があるため、6年以上経過してからリニューアルを行う場合もあります。

サイトのデザインは3年程度を目安にトレンドが変わるといわれていますが、必ずしもそのトレンドに合わせる必要はありません。流行に合わせてサイトを変えてしまうと、逆にユーザーや顧客が変化に追いつけなくなるためです。

ロングセラーの商品やサービスを提供している企業では、サイトの印象から商品やサービスを連想させることで、強固なブランディングが行えます。しかし、途中でサイトのデザインをトレンドに合わせて変更してしまうと、せっかく作り上げたブランドイメージが失われるおそれがあります。

一方で、短期間のリニューアルが必要なケースもあります。正社員や契約社員の募集をかける求人サイトは、1年間隔でのリニューアルがベストとされています。

2024年採用のページが2023年と同じものになっていると、サイトを訪れた求職者が「去年と変わっていないので募集していないかもしれない」と不安に感じるためです。

リニューアルのタイミングで迷ったときは、訪問者にとっての利便性やポジティブな印象をベースに検討すると良いでしょう。

Webサイトをリニューアルするのにかかる期間

リニューアルにかかる期間は、そのWebサイトがどの程度の規模であるかにもよります。基本的にリニューアルはサイトを1から作り直す作業のため、現状把握・市場調査・各種分析といった作業が必要になります。

サイトを作るうえで目的やゴールとなる目標も設定しなければならないため、打ち合わせや検討の場も設けなくてはなりません。

調査や分析は、打ち合わせを含めると1〜2週間程度で終了します。公開まであまり時間がない場合は、分析〜予算設定までをトータル数週間で終える場合もあります。

リニューアルの手順と、目安となる期間は次のとおりです。

【リニューアルの手順と期間の目安】

- ゴールの設定:〜2週間

- 目標の設定:〜2週間

- 課題の抽出:〜2週間

- 予算の設定:〜1週間

- 要件定義:〜4週間

- サイト制作:〜2,3ヶ月

- サイトの公開:(目安はなし)

- 公開後のチェック:1ヶ月〜効果が出るまで

※依頼者の状況や制作会社の方針によってプロセスが前後したり、名称が変わったりする場合があります。

ゴールや目標を設定し、見積もりを経て予算を確定させてから、要件定義とプレゼンテーションを行ってサイトを制作します。Webサイトの具体的な仕様決めと制作にもっとも時間がかかり、状況によってはスケジュールが前後することもあります。

できあがったサイトはチェックを行い、公開します。公開してからは新たな運用が始まり、公開後1ヶ月程度は様子をみながら運用します。1ヶ月後から本格的な効果測定を開始し、目に見える効果が得られるまでテストや改善を繰り返していきます。

Webサイトをリニューアルする際の費用相場

Webサイトを作り直すためには、作成費用・企画構成費(管理費)・運用費(サポート費)・その他の諸費用がかかります。それぞれの費用相場について確認していきましょう。

Webページ作成費用

Webページの作成費用は、リニューアルの際に、もっとも予算を割く項目です。

企業のコーポレートサイトでは、デザインのみのリニューアルだけでも20ページあたり100万円が目安になります。集客を目的とするWebサイトでは、100ページ以下のボリュームで100〜300万円が相場です。

ただし、運用面から限られたページ数のみに限定したいといったケースでは、ページ数が少ないぶん費用が抑えられる可能性もあります。

複数あったページを1つにまとめる、古いコンテンツを大幅に減らして新しいコンテンツだけを掲載するといった方法であれば、見た目・コストの両面で無駄のないサイトに仕上がるでしょう。

企画構成費・プロジェクト管理費

「企画費」「プランニング費」とも呼ばれる費用で、サイト制作をどのように進めていくか企画するための費用です。作業手順では「ゴールの設定」「目標の設定」「課題の抽出」にあたる部分です。

打ち合わせを経ずにサイトを作り変えることはできないため、制作会社に依頼する際は、実際の作業にかかる費用とは別にしてプロジェクトの進行を依頼するため、企画構成費やプロジェクト管理費が発生します。

企画段階でしっかりと打ち合わせを行ってサイトの構成を決めておけば、あとから迷ったり悩んだりせず、一貫して制作が進められます。大規模なWebサイトや、多数のステークホルダーを巻き込むプロジェクトになると、多くの人がかかわるため、企画・構成が重要になります。

運用・サポート費

運用・サポート費は、リニューアル後のサイトを一般に公開してから一定期間内に得られた効果を測定し、結果をもとに改善するための費用です。

運用代行を依頼すると、アクセス解析・SNS運用代行・サイトコンテンツの更新・広告の出稿と管理・メールマガジンサービス・セミナー開催のほか、セキュリティや記事ライティングといったコンテンツの制作までを任せられます。

※運用やサポートの範囲は制作会社によって異なるため、前もってご相談ください。

その他作成費用

制作会社は、ページのデザインや配置、構成といった部分の作成を行います。プランにもよりますが、基本的には要件定義書に沿ってページを作成することが作業内容になります。

「その他作成費用」には、CSSの設計やCMSの実装、お問い合わせフォームの作成と設置、SEO施策といった運用にかかわる部分が含まれます。ただし、Webサイトにお問い合わせフォームが含まれているプランであれば、その他の費用はかかりません。

セキュリティ対策としてSSLの設置、不正ログインや情報漏えい防止のためのサービス導入、アクセス解析を行うために別サービスと連携する作業は、その他の費用に含まれます。

サイト作成にあたってどのようなサービスが導入できるのか、打ち合わせの際に話し合っておきましょう。

Webサイトをリニューアルする手順

Webサイトをリニューアルする手順は次の8ステップに分けられます。

【リニューアルの手順と期間の目安】

- ゴールの設定:〜2週間

- 目標の設定:〜2週間

- 課題の抽出:〜2週間

- 予算の設定:〜1週間

- 要件定義:〜4週間

- サイト制作:〜2,3ヶ月

- サイトの公開:(目安はなし)

- 公開後のチェック:1ヶ月〜効果が出るまで

企業や制作内容によってプロセスが変わる場合もあり、ステップ数が増えたり減ったりすることもあります。ここからは、8つの手順をみていきましょう。

リニューアルのゴールを設定する

はじめに、Webサイトの作り変えによって到達したいゴール地点を設定します。

ゴールは、リニューアル作業の最終目標でもあります。なぜリニューアルが必要なのかを明確にすれば、次の目標も決定しやすくなるでしょう。

本記事で紹介している味の素株式会社を例に挙げると、「ブランドイメージの向上と回遊動線の強化を図る」がゴールになります。

リニューアルでは、ターゲットとなるユーザーや顧客の再設定が必要になることもあります。すでにペルソナが決まっていれば、引き続き同じペルソナをターゲットとします。

目標を決める

次に、ゴールに至るまでに何を達成すべきなのかを考え、目標とします。

一例として、味の素株式会社が設定した「ブランドイメージの向上と回遊動線の強化を図る」という目標では、リニューアル後にユーザーの反応やセッション数・ページビュー数・コンバージョン率などを確認する必要があります。

SNSなどにおけるユーザーの反応が良く、十分なセッション数やコンバージョン率が得られていれば、ゴール地点に限りなく近づけられたと判断できるでしょう。

課題を抽出する

サイトにはそれぞれ課題があるため、クリアしなければならない課題も洗い出しましょう。

【サイトの課題の例】

- バナーの羅列でわかりづらい

- 重要な情報が深い階層にある

- サイトの雰囲気を明るくしたい

- 新事業や取り組みを発信したい

これらの課題に対して何をすべきなのか洗い出します。バナーの羅列でわかりづらいケースなら、バナーではなくひとつのページに重要な情報をまとめ直すといった対応や、動画・画像による説明に集約することができます。

年数が経っている古いサイトは、リニューアル済みの競合他社のWebサイトやトレンドのデザインを参考にすると良いでしょう。

リニューアル予算を決める

課題と対処法が決定してから、予算を設定します。Webサイトの制作会社などと相談しながら、金額の見積もりを参考に予算とのすり合わせを行います。

制作会社から料金やプランについて提案を受けながら、予算を超える部分を依頼しないようにするなど、社内でよく話し合って費用を決定する必要があります。

※複数の制作会社から見積もりをとって予算決めの参考にすることもできますが、制作会社を1社に絞り込まなければ打ち合わせが進められないため、費用の相談と見積もりをとってから特定の制作会社を絞り込んでください。

要件を定義する

次に、要件定義と呼ばれるプロセスに入ります。

今までのプロセスで設定したゴール・目標・ターゲットのペルソナ・課題への対処法・デザインコンセプト・予算をまとめて書き出し、それぞれのプロセスで具体的な作業範囲(※)を洗い出します。

Webサイトのターゲット・タイトル・コンセプト・ディスクリプションといった表題になる部分を要件定義書に書き込みます。デザインにコンセプトを与える場合は、サイトのコンセプトとは別に書き出しましょう。

さらに、要件定義書にはWebサイトを作成・運用するためのシステム要件も盛り込みます。システム要件にはドメイン・サーバー・SSL証明書のほか、セキュリティ要件・開発に使用する言語の情報が含まれます。

ドメインを引き継ぐ場合はURLの変更は不要ですが、契約上の問題で移管できないケースや、ドメインの所有権・有効期限の問題で引き継ぎ不可となるケースがあるため、注意が必要です。

※依頼者側と制作会社側で行う作業と、それぞれの作業にかかるスケジュールのこと

Webサイトを制作する

要件定義によって全体のスケジュールが定まり、そこから細かいスケジュールに落とし込んでコーディング作業が始まります。要件定義書をもとに制作会社が作業に入り、必要な部分は依頼者側でも作業をして、完成を目指します。

トップページ・第2階層以降のページ・ランディングページといったページを制作し、バナーやコンテンツを配置します。レスポンシブ対応もこのプロセスの中で行います。

途中で何らかの仕様変更がある場合は、早めに制作会社へ連絡して相談しなければなりません。その際、進捗や納期に遅れが生じることに注意が必要です。

X(旧Twitter)・Instagram・facebookのような外部のSNSアカウントやその他のサービスとの連携も制作中に行います。お問い合わせフォームの設置も専用のページを作って設定します。

Webサイト制作の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:WEBサイト制作の流れ!制作工程や期間・手順のポイントを解説

リニューアルしたホームページを公開する

コーディングが終わったら、正しく機能するかブラウザでチェックを行います。

デザイン崩れがないか、コンテンツが正しく再生・動作するか、リンク切れの有無、セキュリティ対策が機能しているかをチェックしてから、依頼者自身でもサイトの使い勝手を操作しながら確認し、納品となります。

公開後は、従来と同じようにユーザーや顧客がサイトを訪問し、利用します。スムーズに運用できているかをチェックしながら、アクセス解析やSEO施策を行い、運用を続けてリニューアルの効果を確認しましょう。

リニューアル後のチェックを行う

公開後はプレスリリースやお知らせを行い、リニューアルしたことを全体に周知します。SNSをもっている企業は、SNS上でもお知らせをしてユーザーや顧客の訪問を促すことができます。

サイトを作り直したあとは、そこからが新しいスタートになります。作って終わりではなく、古いサイトと比較してどこが変わったかを把握しなければなりません。

制作会社に運用や修正を代行してもらう場合、アクセス解析や各種データの分析と、結果にもとづくアドバイスが受けられます。また、サイトを運用する過程で何らかの不具合やトラブルがないかも継続的に確認しましょう。

Webサイトのリニューアルを成功させるためのポイント

Webサイトのリニューアルを成功させるためのポイントは5つに分けられます。それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。

ポイント①目的を明確にする

Webサイトをなぜリニューアルするのか、誰もがわかるはっきりとした目的を設定することが大切です。

目的や目標が設定されていなければ、リニューアルが漠然としたものになります。完成イメージも浮かびづらくなり、依頼者側と制作会社側で認識が共有しづらくなるため、作業のスケジュールや進捗にも影響するおそれがあります。

ポイント②責任者を決める

大規模なプロジェクトに限らず、中小規模のサイトリニューアルでも、責任者を決めておけばスムーズに作業が進みます。

コーポレートサイトのように企業の顔となるサイトは、リーダーが的確にプロジェクトを指揮しながら作業を進める必要があります。

責任者は社長や役職者へのヒアリング、制作会社との連携、顧客やステークホルダーに伝えたいことの洗い出し、Web制作会社の選定といったさまざまなプロセスに携わります。すべてのプロセスを見渡せるリーダーを決めておきましょう。

ポイント③データ移行の詳細を決めておく

サイトを新しく作り変える際に注意したいポイントがデータの移行です。

新しくサイトを作るだけであれば制作会社に依頼できますが、残すページはすべて移行させなければなりません。

データ移行の際にはレイアウトが大きく崩れると想定し、移行するページ数が多いほどスケジュールを長めに確保しておきたいところです。

古いサイトではリンク切れやリンクの貼り忘れといったトラブルも考えられるため、「何から作業するか」「何をいつまでに作業するか」といった細かい点までスケジューリングしておきましょう。

ポイント④Web制作会社のリサーチをする

理想とするサイトに仕上げるためには、制作会社選びも重視しなければなりません。

スケジュールにゆとりをもち、事前にいくつかの制作会社をチェックしておきましょう。見積もりや相談も、リサーチの際に行っておけば契約までがスムーズです。

ポイント⑤Web制作会社を選定する

リサーチと比較を経て、Web制作会社を選定します。

【制作会社を選ぶポイント】

- サイト制作の実績

- 運用や修正への対応力

- 制作費・諸費用の内訳

- 制作スタッフ・制作体制

- 社内での意思統一

- 制作会社の雰囲気や担当者

それぞれの制作会社がどのような実績をもっているのか、サイト公開後の運用や修正対応を行っているかを確認し、費用や制作体制、担当者の雰囲気やサポート力もチェックしましょう。

Web制作会社の選定ポイント

Web制作会社を選定する際、次の5つのポイントも確認しておきましょう。

ポイント①SEOに関する知見

Webサイトを集客やブランディングに使う場合は、効果を正確に把握し分析しながら、SEO施策によって機能を強化します。

制作会社が、サイトを作るだけではなくSEOにも知見を持っていることを確認しましょう。

ポイント②Webマーケティングへの知見

広告の出稿や動画コンテンツの制作、SNSの活用といったWebマーケティングも重要な要素です。

集客や商品・サービスの申し込みにつなげるためには、マーケティングへの知見をもつ制作会社に依頼しましょう。

ポイント③対応しているCMSの種類

CMSを使ってサイトを作る際、必要とするCMSに対応しているかを確認してください。

新たにCMS化するページや、既存のCMSから新しいCMSに移行する理由など、それぞれの状況を伝えます。RFP(提案依頼書)を作成しておくとスムーズです。

ポイント④セキュリティ対策

Webサイトは不特定多数のユーザーが訪れるため、セキュリティ対策が必須です。サイバー攻撃に対処するために、顧客情報の保護とサイト改ざん対策、その他の防止策を考慮しておきましょう。

サイト制作に携わる制作会社にもセキュリティ対策の内容を伝え、対応してもらえるか確認してください。

ポイント⑤アフターフォロー

サイト公開後、万が一修正対応やトラブルが発生した際にどの程度対応してもらえるのか、アフターフォローサービスを確認しましょう。料金が別に発生するのか、無料でカバーしてもらえる範囲や内容も確認してください。

本記事を紹介している大阪のホームページ制作会社の株式会社フォーサイトクリエイションでは、ホームページの無料診断を実施しています。

「新規顧客の獲得」「求める人材の獲得」「ブランディング」などホームページに求める成果は大きいにも関わらず、「作りっぱなし」になっていませんか?

定期的にホームページ診断を行うことで、

・正常に機能しているか?

・求めている効果が得られているか?

・改善の余地があるか?

など早期発見・早期改善が可能になりますので、定期的に診断を行うことをお勧めします。

\1週間でホームページの課題が知れる/

Webサイトリニューアル後にやるべきこと

Webサイトリニューアル後に行うべきこととして、リニューアルの告知・プレスリリースの配信・継続運用の3点が挙げられます。それぞれのポイントをみていきましょう。

リニューアルの告知

サイトをリニューアルしたことを、ユーザーや顧客に告知します。事前告知というかたちで前もってお知らせをする方法もありますが、サイトを公開してからブログやお知らせのページで告知するケースが多くみられます。

「ホームページリニューアルのお知らせ」「サイトリニューアルのお知らせ」といったタイトルで、「わかりやすいホームページを目指して、デザインやコンテンツを見直しいたしました」などと、改善したポイントをシンプルに記載しましょう。

プレスリリースの配信

企業や組織が対外的に発表する文書は「プレスリリース」と呼ばれます。「リニューアルの告知」は一般のユーザーや訪問者に向けてのお知らせですが、プレスリリースの配信はメディアやステークホルダーなど、自社に関係する組織に対して発表するものです。

一般的に、プレスリリースはリニューアル後のホームページに掲載します。所属機関名や部署名とともに問い合わせ先も記載します。

継続して運用

新しいサイトが公開されたら、改善の程度を把握して効果を維持するために、運用を継続しましょう。中長期的な計画に基づき、コンテンツの更新やSEO施策を継続しながら分析と改善を繰り返します。

Webサイトリニューアルの成功事例

実際に、Webサイトリニューアルが成功した事例についてみていきましょう。

味の素株式会社の事例

味の素株式会社が、ブランドイメージの向上と回遊動線の強化を図るために、サイトリニューアルを通してメインコンテンツの見直しを行った事例です。

既存のコンテンツは大きく変更しないものの、コンテンツ量が増えていたためユーザーが目的の情報を見つけにくいといった課題がありました。そこで、関連するコンテンツを集めて、企業の想いが伝わるようにヘッダーやフッターナビゲーションを強化しました。

その結果、従来のバナーが並んでいるだけの状態から遷移先の内容がイメージしやすくなり、Webアクセシビリティが向上。

市場調査・方策の策定・デザイン・開発・実装・評価・改善とすべての流れを通して行い、グローバルサイトを含むサイト群すべてを見渡して運用に役立てることができました。

参考元:株式会社コンセント「味の素 企業情報サイト リニューアル」

花王株式会社の事例

花王グループが、企業コミュニケーションの強化と運用負荷の低いWebサイトの制作を目標に、コーポレートサイトのリニューアルを実施した事例です。

更新にあたってコーポレートサイト全体のマクロ構造を再設計。花王という企業がどのようなコンセプトやポリシーをもって活動しているのかを伝えるため、深い階層にあった情報を見つけやすくしました。

本プロジェクトでは、クライアント・IR・開発ベンダーといった多数のステークホルダーにもかかわる問題のため、プロジェクト・マネジメント・オフィス(PMO)を設置し、プロジェクトを円滑に推進できるように工夫しています。

結果として、企業情報を網羅的かつスピーディに理解できるWebサイトができあがり、レスポンシブ対応・アクセシビリティの向上と、運用負荷の軽減につながりました。

参考元:株式会社コンセント「花王 コーポレートサイトリニューアル」

大日本印刷株式会社の事例

2018年、大日本印刷株式会社が7年ぶりに自社サイトをリニューアルした事例です。

リニューアルを行った時点で、大日本印刷株式会社はこれまで培った印刷技術と情報技術に「パートナーとの協業」を加えた第三の創業に力を入れていました。そこで、視野の広い企業活動と革新的事業開発へのアピールを目的に、グループ全体のWebサイトを刷新しました。

今回のプロジェクトでは、会社全体のブランドイメージを統一強化しながら、CMSをフルに活用。更新の頻度が高いページはCMS化することで、広報室のWeb担当者だけに依存しない分散型運用が可能になりました。

事業部門のページをさらに充実させつつ、ビジネスマーケティングとコーポレートマーケティングを別ページとして分けたため、ユーザー視点での発信しやすくなったということです。

サイトリニューアルは早めに検討を始める

今回は、サイトリニューアルの概要と手順、実際の成功事例について紹介しました。

古いサイトを新しくする以外にも、セキュリティや集客に関する課題が見つかったときは、リニューアルのタイミングといえます。到達すべきゴールや目的・動機を設定してから、早めに制作会社の選定や打ち合わせに取り掛かりましょう。

課題がある状態で先延ばしにしないためにも、スケジュールには余裕をもって取り掛かることが大切です。ぜひ手順を参考にして、サイトの作り変えを検討してみてはいかがでしょうか。

私たち、株式会社フォーサイトクリエイションは、全国の様々な企業や商品・サービスのブランディングかホームページ制作、パンフレットなどのグラフィックデザイン制作、動画制作などトータルにサポートしていますので、ご不明点やご質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

大阪に拠点を構えるフォーサイトクリエーションでは、大阪だけでなく、京都・兵庫・神戸など関西エリアのホームページ制作会社情報もご紹介しています。

エリアごとに特徴や強みが異なるため、地域に合った制作会社を見つけたい方は、以下の関連記事もぜひご覧ください。

関連記事:京都のホームページ制作会社おすすめ24選【2025年最新】

関連記事:兵庫のホームページ制作会社おすすめ29選【2025年最新】

関連記事:神戸のホームページ制作会社おすすめ15選【2025年最新】

監修者情報

株式会社フォーサイトクリエイション

代表取締役 村田 雅利

大学卒業後、大手スポーツメーカーに入社し営業としてトップの売上実績を残し、もっと営業スキルを磨くために転職した広告代理店でも年間売上数十億円と売上に貢献。 そして広告をもっと深く知るために、事業モデルの構築や土地開発から関われる商業施設のプロデュース及び集客コンサルティング会社に転職。 そこでは年間数億円の広告予算を預かり、コンセプト開発や広告戦略を組み立て売上拡大に貢献。その後、大手制作会社の取締役と集客コンサルティング業務の両立を経て、現在の株式会社フォーサイトクリエイションを設立。 今までの経験を活かし、営業・企画・戦略の3つの目線から本物のデザインを提供し業種を問わず様々なクライアントの課題や目的に対しコンサルティングとデザインで企業様の成長に貢献しています。 そうすることにより、良い企業、良い商品、良いサービスに溢れた社会を子供たちに残すことができると確信し、日々努力しています。