ホームページの制作には、依頼から納品後の運用や更新まで制作費と呼ばれるコストが発生します。運用のためのサーバーやドメインの取得費用、SSLなどのセキュリティ対策にかかる費用も考慮しなければなりません。

この記事では、ホームページ制作費の勘定科目について、科目名ごとに、制作費の内訳を分かりやすく解説します。

ホームページ作成に利用できる国や自治体の補助金も取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。

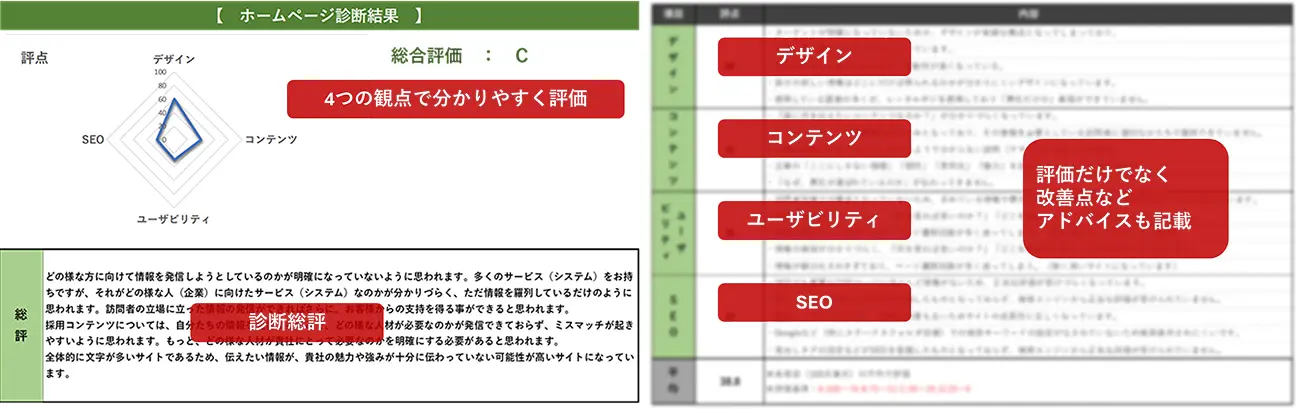

本記事を紹介している大阪のホームページ制作の株式会社フォーサイトクリエイションでは、ブランディングやマーケティングというプロの視点、そしてお客様という第三者視点で詳細に的確に提案・評価し、『最も効果的なホームページ制作』を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

また、無料でホームページ診断も行っています。デザイン・コンテンツ・ユーザビリティ・SEOという4つのカテゴリーで診断し、分かりやすくABCDの4段階で評価しています。合わせてご検討ください。

ホームページ制作費の勘定科目の種類

ホームページ制作費の勘定科目は、一般的に「広告宣伝費」として計上されます。しかし一部は「繰延資産・長期前払金」「無形固定資産」という科目に含まれることもあります。

それぞれの勘定科目がどのような場合に使われるのか、詳しくみていきましょう。

広告宣伝費

広告宣伝費とは、広告や宣伝に使われるさまざまな媒体、CM・DM(ダイレクトメール)・チラシ・ホームページ・パンフレットなどの制作や作成にかかる費用です。

ホームページの制作では、開発費・デザイン費・コンテンツ制作費といった料金がかかります。ホームページを公開したあとは運用や保守にも運用費・保守費の名目で費用がかかります。

ホームページは企業や商品・サービスの宣伝に使われるため、制作にかかる費用の大部分は、広告宣伝費として処理されるケースが一般的です。

ただし、広告宣伝費に計上できるのはホームページの使用期間が1年以上の場合です。ここでいう「使用している状態」とは、ホームページの更新が継続して1年以上行われている場合を指します。反対に、1年以上更新がかけられていないものは、広告宣伝費としての計上が認められない可能性があります。

運用費や保守費の勘定科目については、「ホームページ運用でほかに要する費用とその勘定科目」で詳しく紹介します。

繰延資産・長期前払金

繰延資産とは、1年以上をかけて利益をもたらすもののため、一時的に資産として処理される項目とされています。

ホームページの制作費が広告宣伝費として計上できない場合でも、利益が生み出される資産として繰延資産に含めることができます。 注意点として、繰延資産に認められるためには、償却期間を定めなくてはなりません。ホームページの耐用年数を3〜5年と見積もり、その期間に応じて繰延資産として按分します。 長期前払金(長期前払費用)も、1年以上ホームページを運用する際に使用できる勘定科目です。

ホームページを制作するときは、制作会社に料金を支払います。「一定の契約に基づき、将来提供される役務に対して支払う対価」は、前払い金として扱われます。

ホームページは完成してからも継続的に役務を果たすもので、その役務に対する対価を制作依頼の際に前払いしていると考えます。

前払いされた対価は、時間の経過に伴い次期以降の費用として処理されます。このように、1年を超える部分は『長期前払金』として会計処理されます。

無形固定資産

無形固定資産とは、形のない資産(権利やソフトウェアなど)のことです。物理的な資産としての形をもたないが、その資産を企業が1年以上使用し、利益を得られる状態を指します。

商品登録や購入機能を備えたホームページの制作を200万円で依頼する場合は、金額が大きいため、無形固定資産として扱えます。

無形固定資産については、固定資産と同じく期末に減価償却を行わなければなりません。ホームページの耐用年数を3〜5年と見積もった場合、200万円を年数に応じて均等に償却します。

ホームページ運用でほかに要する費用とその勘定科目

ホームページ運用では、制作にかかる費用以外にも運用や保守、セキュリティ関連の費用が発生します。サーバーやドメインの取得費用が代表例です。

自社で運用せず他社にSEO対策やコンテンツの制作・更新を依頼するときにも、そのつど費用がかかります。ホームページの運用にかかる費用とその勘定科目をみていきましょう。

サーバー費用

サーバーは、ホームページ公開に際して必須の契約対象です。自社でサーバーを購入する方法と、外部からレンタルする方法に分けられます。

サーバーを自社で購入する場合は、ホームページの運用にかかわるため広告宣伝費に含められます。外部からレンタルするケースも広告宣伝費に含められますが、通信費とすることもできます。

ドメイン取得費用

ドメイン取得費用は、インターネット上の住所であるドメインを取得するためにかかる費用です。ホームページの公開・運用にかかわるもののため、通信費または広告宣伝費とするケースが一般的です。

通信費と広告宣伝費のいずれで処理するかは、明確な規定が設けられていません。 しかし1年以上にわたって使用する項目のため、計上をする際に一目で内容がわかる項目に含めることで税務処理が円滑に進められます。

SSL証明書取得費用

SSL(Secure Sockets Layer)は、通信を暗号化する技術および仕組みの名称です。ホームページを訪れ、利用したユーザーが入力した個人情報などを暗号化することで、第三者による情報漏洩のリスクを軽減できます。 SSLを導入するためには、SSL証明書を取得します。 このプロセスにも費用がかかり、「通信費」の勘定科目で計上するのが一般的です。

暗号化の証明書は広告宣伝とは直接関係しないため、広告宣伝費の対象外となります。また、SSL証明書が高額になるケースや、長期契約を結ぶ場合は、通信費ではなく「固定資産」とすることもあります。

コンテンツ制作費用

コンテンツは、ホームページに載せる文章・記事や画像・動画のことです。ホームページを構成する要素のうち、読み物としての機能を担うものをコンテンツと呼びます。コンテンツの制作を制作会社に依頼する場合、「広告宣伝費」として計上します。ただし、すべて自社で行うケースでは費用は発生しません。

SEO費用

SEO対策は、検索エンジンの検索結果においてホームページの表示順位を上げるための施策です。

ホームページはそれ自体が広告効果をもつものですが、SEO対策を適切に実施することで、より多くのユーザーの目に留まり、集客効果が見込まれるため、SEO対策費用も広告宣伝費として計上されることがあります。

関連記事:始めやすく続けられるSEOとは?

ホームページの作成時に使える補助金

ホームページの作成では、「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」「地方自治体による独自の補助金」が利用できるケースがあります。補助金を申請して活用すれば、ホームページの制作や運用にかかる費用を抑えることができます。

ただし、補助金は社会情勢や国・地方自治体の財政状況によって提供内容が変動する制度のため、申請期間や申請条件に合致するか条件を確認したうえで申請を行う必要があります。

関連記事:ホームページ制作で活用できる補助金・助成金の種類と申請の流れを紹介

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者が労働生産性の向上のために、業務効率化やDX化に向けたITツールの導入を支援するものです。ここでいうITツールとはソフトウェアやクラウドサービス利用料などの各種サービスを指しますが、事前にIT導入補助金事務局の審査を受けなくてはなりません。

事業の目的を理解し、IDを取得してIT事業者やITツールを選定します。交付申請を事務局宛てに行い、審査に通ると交付決定となります。

交付決定後も、補助金が即時に支払われるわけではなく、先にITツールの発注や支払いを済ませます。その後、事業の実績を報告し、事務局から補助金額の確認と承認が下りると、事業実施効果を報告して補助金が振り込まれます。

注意点として、IT導入補助金ではホームページの制作にかかる費用は対象外となります。ECサイトは2023年まで補助対象となっていましたが、2024年からは除外されました。(※) 2025年現在では、通常枠として事業のデジタル化を目的としたシステムの導入、受発注ソフトや決済ソフトの導入、ネットワーク監視システムの導入が対象となっています。

※参照元:IT導入補助金2025「IT導入補助金2024 インボイス対応類型 よくある質問」

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、地域の雇用・産業を支える小規模事業者等の生産性の向上、持続的発展を図ることを目的に、持続的な経営に向けて策定した経営計画に基づく取り組みを支援するものです。 ホームページの制作は販路開拓の取り組みとして考えられ、本補助金事業で支給の対象となります。ホームページ以外チラシなどの制作も補助対象に含まれる場合があります。

2025年時点で、対象となる事業者に中小企業は含まれておらず、商工会または商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者等が対象となっています。 補助金の申請は、公募要領が公開され、受付が始まった期日から締切までの期間に管轄の商工会や商工会議所へ電子申請を行うことで審査が行われます。

IT導入補助金と同じく、申請後すぐに補助金が支払われるわけではないため、事前のスケジュール管理が求められます。電子申請システムに経営計画や補助事業計画を入力し、特例や加点に関する書類を添付して、管轄の商工会や商工会議所に事業支援計画書の作成を依頼します。

電子申請を行い、商工会や商工会議所による審査を経て採択された場合は、販路開拓などの取り組みを実施し、実績報告書を提出して承認され次第、補助金の請求が行えます。

地方自治体による独自の補助金

地方自治体によっては、独自に補助金(助成金や支援金として)を交付している場合もあります。補助事業の実施期間や支給対象、申請期間が異なるため、各自治体で実施されている事業内容を事前に確認することが重要です。 一例として、東京都中央区が2024年に実施していた「中小企業ホームページ作成費補助金」が挙げられます(※2025年の提供はありません)。

この事業では、中央区内に事業所を有する中小企業者が新たにホームページの作成を行う、またはすでに開設しているホームページを変更する際の制作費の一部を補助するものです。

※参照元:東京都中央区「令和6年度中小企業ホームページ作成費補助金(概要について)」

フォーサイトクリエイションの実績

ここからは大阪のホームページ制作会社であるフォーサイトクリエイションで実際に行っている実績をご紹介します。

ホテルプラザオーサカ

埋もれていた価値の創出と信頼を構築するホテルサイト制作をいたしました。

立地のイメージや既存サイトのイメージがあまり良くないため、候補には上がるが選ばれなかった理由を洗い出し、今までのイメージを払拭するサイトデザインだけでなく、宿泊して初めて分かる良さの訴求と、新たなホテルの魅力を創出して、新生ホテルプラザオーサカをサイトだけでなくサービス面でも創り上げた。

ホテル阪神大阪【阪急阪神第一ホテルグループ】

エステ・レストランのランディングページ(LP)サイト制作をいたしました。

ランディングページ(LP)サイトはデザインスペースが限られているため、

各施設の魅力を簡潔に分かりやすくまとめてデザインしました。

阪急阪神グループ

ユーザーと商圏を拡大したフィットネスクラブのサイト制作をいたしました。

ホテル内の施設という固定観念を覆すためフロアマップのCGを作成し、場所を選ぶと実写が表示して分かり易く充実した施設であることをWebサイトで紹介しております。

ホームページ制作に関するよくある質問

ここからは株式会社フォーサイトクリエイションでホームページを制作する際によくいただく質問についてお答えしていきます。弊社でホームページ作成をご検討の方は参考にしてみてください。

ホームページ制作にかかる勘定科目や補助金を確認

今回は、ホームページ制作費のうち、広告宣伝費や無形固定資産といった勘定科目や、その他の費用についても、勘定科目の観点から解説しました。 ホームページ制作費は一般的に広告宣伝費として計上されますが、サーバーやドメインなどホームページの運用にかかる費用は、広告宣伝費以外の勘定科目で処理されることがあります。

ホームページの作成に際しては、国や自治体の補助金を活用できる場合があるため、現行制度を確認し、早めに申請の準備を進めることが望まれます。

大阪に拠点を構えるフォーサイトクリエーションでは、大阪だけでなく、京都・兵庫・神戸など関西エリアのホームページ制作会社情報もご紹介しています。

エリアごとに特徴や強みが異なるため、地域に合った制作会社を見つけたい方は、以下の関連記事もぜひご覧ください。

関連記事:京都のホームページ制作会社おすすめ24選【2025年最新】

関連記事:兵庫のホームページ制作会社おすすめ29選【2025年最新】

関連記事:神戸のホームページ制作会社おすすめ15選【2025年最新】

ピックアップ!このサイトを運営している大阪府大阪市に本社を構えるホームページ制作会社の株式会社フォーサイトクリエイションでは、Webサイトの運営責任者にWebサイトの制作・リニューアルに関するアンケート調査をいたしました。

監修者情報

株式会社フォーサイトクリエイション

代表取締役 村田 雅利

大学卒業後、大手スポーツメーカーに入社し営業としてトップの売上実績を残し、もっと営業スキルを磨くために転職した広告代理店でも年間売上数十億円と売上に貢献。 そして広告をもっと深く知るために、事業モデルの構築や土地開発から関われる商業施設のプロデュース及び集客コンサルティング会社に転職。 そこでは年間数億円の広告予算を預かり、コンセプト開発や広告戦略を組み立て売上拡大に貢献。その後、大手制作会社の取締役と集客コンサルティング業務の両立を経て、現在の株式会社フォーサイトクリエイションを設立。 今までの経験を活かし、営業・企画・戦略の3つの目線から本物のデザインを提供し業種を問わず様々なクライアントの課題や目的に対しコンサルティングとデザインで企業様の成長に貢献しています。 そうすることにより、良い企業、良い商品、良いサービスに溢れた社会を子供たちに残すことができると確信し、日々努力しています。